文化中国行丨三门郑氏:心系他人 为善之本

三门郑氏 向善之风

浙江台州三门县,一个充满温情的地方,余庆街、增福桥、劝人从善的楹联,以及店面中免费的应急药品等,细节之处,尽显向善民风。

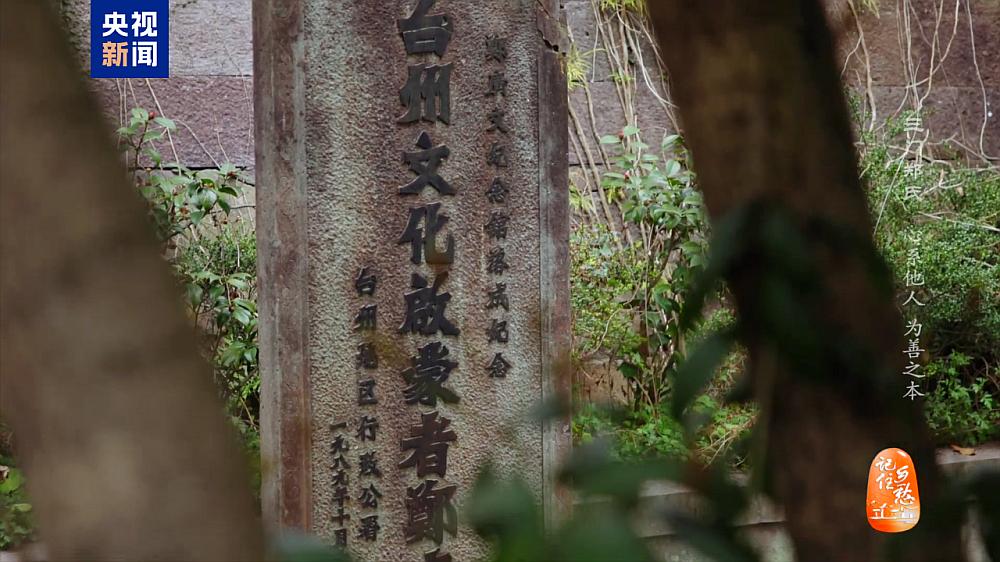

郑氏家族是较早迁到三门的家族之一。位于三门县高枧村的郑氏宗祠中,一方“台教正宗”匾,诉说着郑氏先祖郑虔对于台州这方水土的教化之功。

一份善念助力一地民风开化

郑虔,字若齐,出身于河南荥阳世家,他的诗、书、画被唐玄宗称为“郑虔三绝”。

安史之乱后,郑虔被贬台州。那时的台州地处偏僻,教化未行,初到此地的郑虔与当地人格格不入,时有“一州人怪郑若齐,郑若齐怪一州人”之说。

起初,郑虔对这个人未开蒙的地方并无好感。所以,一年后,当他收到回京赴任的消息时,就连忙收拾行李,赶往码头。那天,下着雨路很滑,郑虔经过一条窄巷时,恰巧遇到一村民赶着牛群迎面而来。当时的状况,显然只身一人的郑虔更方便往后退一退。

然而,村民见他拿着行李,知道他是要赶船,更为着急,于是主动让路。此举让郑虔感动不已,也因此,郑虔认识到,此地只是民风未开化,但人心纯朴。于是他改变主意,决定留下来办教育,教化台州百姓。

从此,台州文风渐开,并相继走出了6名状元,907名进士。明万历年间,一位状元回乡探亲时,感念郑虔的兴学之举,写下“台教正宗”的牌匾相赠。

积善之家,必有余庆,郑虔的举动受到当地人的尊敬,定居于此的郑氏家族也逐渐发展成兴旺的大家族。

以身作则 守护家园

在三门县扎根的郑氏后人,在家乡修桥铺路、建堤修坝,惠及乡民。

高枧村有一条穿村而过的河。历史上,每当雨季洪水来时,河堤常被冲塌,毁坏良田。清同治年间,郑氏族长郑茂节出资重修了堤坝,并在上面种上樟树,固沙保堤。

然而待到草木茂盛时,却引来不少人放牧。被啃食后的堤坝,再次面临被冲毁的危险。见此情形,郑茂节定下规矩:凡今后在树林放牧,牲畜充公。

可规矩定下了,放牧还是屡禁不止。为此,他安排自家的羊倌到堤坝上放羊,然后借此践行已立的规矩,将羊充公。见郑茂节连自己也不姑息,大家便不敢再到堤坝上放牧。

后来,郑家的羊倌把事情的原委透露给乡邻。大家才知道,郑家族长是用这样的方式,换来人们对保护堤坝的重视,为的就是给子孙后代留下长久的安稳。

“大山里的移动药箱”

今天,人们依然延续着古老家风,在日常生活中传递温暖和善意。

郑志会和妻子在三门县后郭村经营着一家药店。药店里平时见不到他的身影,因为他经常奔波在大山之中,给山上的老人们送药,也因此,人们称他为“大山里的移动药箱”。

郑志会上山送药始于七年前。当时,山里一位老人打来电话请他帮忙送药,此事让他意识到,山里不少老人面临看病拿药不方便的问题。

抱着能帮一把是一把的心情,郑志会把联系方式贴在了各村的村口。自此,托他送药的人越来越多。刚开始,他还只是免费运送,后来发现很多老人生活不宽裕,他干脆连药钱也不收了。

药越送越多,药店愈发亏损,家里也入不敷出。直到一次雨天上山时,他的车子被山上滑落的巨石推到悬崖边,险些遭遇危险,他这才搁置了送药的事情。

然而放不下山里的老人,半个月后,他还是上了山。七年多的时间里,郑志会走遍了附近大山里的56个自然村,方圆30多公里,最多的时候,每年要给近2000位老人送药。

从郑氏先祖兴学育人,到后世子孙守护河堤,再到今天“大山里的移动药箱”,生活在这里的人们,用一颗善心润泽这方水土,造就了三门的向善之风。

今晚20:00,锁定CCTV4《记住乡愁》,走进浙江台州三门郑氏家族,感受与人为善的力量。

(来源:CCTV4)

- 跟着总书记探寻中华文明|常德河街:特色非遗 焕发生机2025-03-31

- 壹视界·微视频|风清气正满乾坤2025-03-31

- 一见·从这场会见的问题导向,看中国信心与机遇2025-03-31

- 出彩吧少年2025-03-302025-03-31

- 早安哈尔滨2025-03-302025-03-31

- 冰城新闻

- 微信公众号

- 新浪微博